نكسة الديمقراطية في المنطقة العربية

2018-02-25:: الجماعة الديمقراطية العربية

لإطلاع على الملف الكامل للقاء السنوي الأول - اضغط هنا

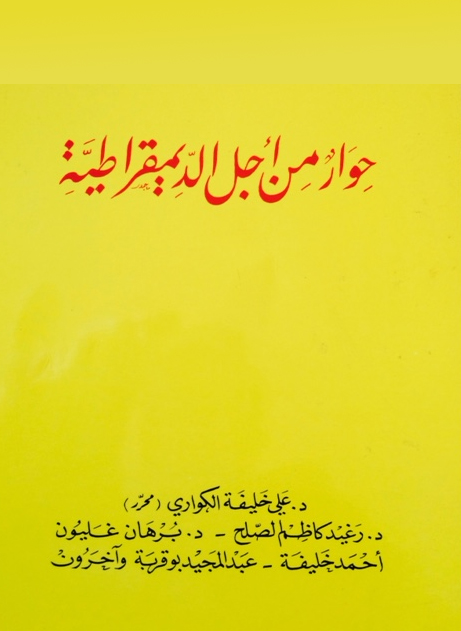

المقدمة التي كتبها الدكتور برهان غليون لكتاب "حوار من أجل الديمقراطية" والذي حرره الدكتور علي خليفه الكواري وصدر عن دار الطليعة، بيروت، 1996.

ليس ما تعيشه المجتمعات العربية اليوم، وفي جميع الأقطار، تحولاً فعليًا وأصيلاً نحو الديمقراطية بقدر ما هو تفجُّر أزمة نظام الاستبداد البيروقراطي العسكري أو الأبوي العائلي أو العشائري الريعي. ومن الطبيعي أن تفتح هذه الأزمة المتفجّرة الباب أمام تنامي جميع الآمال، وفي مقدمتها تلك المتعلقة باستبدال النظام القائم بنظام ديمقراطي حقيقي، ليست كافية لتحقيق هذا التحول العميق، والعديد من القوى الاجتماعية والسياسية التي اعتقدت أنها انحازت للديمقراطية أو آمنت بها، في لحظة من لحظات هذه الأزمة، بدأت تتراجع عن موقفها عندما أدركت حجم التنازلات التي يفرضها عليها تفكيك نظام القهر الأقلّوي القائم.

وهكذا، بعد مرحلة الإجماع الشكلي واللفظي الأول حول الشعار الديمقراطي، بدأت المعركة الحقيقية تتبلور بين التيارات والقوى الاجتماعية لفرض نمط الخروج من النظام المأزوم القائم وطريقته، أي معركة تحديد طبيعة النظام القادم الذي سوف يحلّ محلّه. وفي هذا المجال، ليس من الصعب إدراك أن المعركة الأساسية قد انتهت أساسًا إلى خيارين رئيسيين هما اللذان يتواجهان اليوم: الأول خيار النظام الإسلامي الذي يتميز بطابع شعبوي من دون شك، ولكنه يفتقر إلى الوضوح الدستوري، ويكاد يكون إحياءً لنموذج نظام الحزب الواحد الثوري القومي الماضي، لكن على أسس عقيدية مختلفة. أما الثاني فهو ليس خيارًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكنه مجموعة الإجراءات والسياسات الأمنية والاجتماعية التي تتضح في المواجهة مع الخيار الشعبوي الأول، من أجل منعه من التحقق؛ وهو أميل إلى أن يكون، من حيث التركيز المُبالغ على الأمن الداخلي، وأسلوب بناء القوى السياسية والاجتماعية التي يُعتمد عليها في مواجهة القوى الشعبوية، إعادة إنتاج لنموذج الأنظمة الفاشية التقليدية لكن على أسس اجتماعية جديدة. فهو نظام يجمع بين الانفتاح الاقتصادي ودعم أصحاب المصالح الكبرى من جهة، وبين خلق قاعدة اجتماعية مواجهة للطبقات الاجتماعية الأساسية من بقايا النخب والقوى الهامشية أو المعزولة الملتفة حول الدولة والمستفيدة منها.

وهكذا أدى تبلور الصراع وما رافقه من استقطاب ووعي أنضج بالمصالح، وبعكس المظاهر، إلى تراجع الخطاب الديمقراطي وتحول الخيار الديمقراطي إلى خيار ثانوي أو أقلّوي، وأصبح الطرف الأضعف في المعركة السياسية القائمة اليوم للخروج من النظام الاستبدادي. وهذا الضعف هو الذي يسمح للطرفين الأساسيين المتنازعين باستغلاله والتمسح بأفكاره ومفاهيمه واستتباعه لاستخدامه في معركة الشرعية التي يحاول كل طرف أن يكسبها وهذا ما سيُبقى المعركة الأساسية بالنسبة لكليهما إلى وقت طويل.

لكن إذا كان من الخطأ الجسيم أن يستبعد المؤرخ والمحلّل أي احتمال، إلا أن علائم كثيرة تدلّ على أن هناك صعوبات كبيرة تعترض تحقُّق أو على الأقل ترسُّخ أي من الخيارين المذكورين.

وفي هذه الحالة سوف يقود الانسداد واستمرار الأزمة والعنف المرافق لها إلى عودة تدريجية ومتزايدة للرأي العام المنقسم اليوم بقوة نحو الخيار الديمقراطي، وسوف يتحوّل هذا الخيار وما يجسده من معايير وقيم وسياسات إصلاحية، إلى مرجعية مشتركة تمهّد الطريق نحو فتح معركة الانتقال الحقيقي والفعلي نحو نظام ديمقراطي عربي حقيقي.

وهذا يعني أن ما شهدناه في السنوات القليلة الماضية من آمال ديمقراطية لم يكن أكثر من حَمْلٍ كاذب، وهو كذلك بالفعل. وما نشهده من تفجُّر للعنف والاقتتال والفوضى والضياع لهو البرهان الساطع على ذلك. لكن ليس هناك شكٌ في أن تفجُّر العنف واستمرار المعركة الطاحنة بين القوى السياسية الكبرى، هما بعض النتائج السلبية لإخفاق الموجة الأولى من معارك تفكيك نظام الاستبداد القائم على اتساع الإقليم العربي، وهي المعارك التي تفجرت منذ بداية الثمانينيات من هذا القرن في معظم الأقطار العربية. وإذا كانت الأسباب العميقة لهذا الإخفاق كامنةً في حدّة التناقضات والتوترات التي أنتجها النظام القائم، فليس من المبالغة القول إن ضعف الوعي بالديمقراطية وبمشاكل التحوّل الديمقراطي ومضمونه، وبالصعوبات المتعدّدة الموضوعية والذاتية، كان من العوامل الرئيسية أيضًا في إيجاد مخرج ديمقراطي لأزمة نظام الاستبداد.

ولم يكن الهلع الذي أصاب الطبقات الاجتماعية الوسطى أمام احتمال فقدان السيطرة على الموقف وانتقال السلطة إلى القوى السياسية والاجتماعية الأكثر تطرفًا وهامشية وفقرًا إلا إحدى ثمرات هشاشة هذا الوعي السياسي ومظهرًا من مظاهر الضعف النظري والفكري الذي تجلى كأكبر عثرة في السنتين الماضيتين في طريق أي تغيير. فمن خلال استغلال مشاعر الخوف والهلع هذه، وبالعمل على تضخيمها والنفخ فيها، انطلقت السلطات القائمة في حملتها العقائدية والسياسية لاحتواء المطلب الديمقراطي وتبرير التجديد إلى أجل غير مسمى للوضع السياسي الراهن، أو حصر التحوّل المنشود في نطاق التصور الذاتي والضيق لعملية لا تتعدى إضفاء صيغة من التعددية الكاذبة على نظام حكم لا يزال يرفض التعامل مع الوقائع السياسية الجديدة بالرغم من عجزه المتزايد عن أن يثبت قدرته على الاستمرار كحكم مطلق... أي بالرغم من اهتراء أسسه ومرتكزاته الحقيقية في أرض الواقع. وقد قاد نظام الحكم المطلق هذا والضعيف في الوقت نفسه إلى تعميق مشاعر الإحباط بقدر ما زاد من آمال التغيير وحدّ من إمكانياته بدل أن يفتح القنوات السليمة والتدريجية الضرورية وتنظيمه. وكان لابد أن ينتهي إلى تفجير العنف والفوضى وما يحملانه من تهديدات جدية للأمن الاجتماعي والوطني في الوقت نفسه.

وليس هناك شك في أن هذا العنف، الجديد على المجتمعات العربية، يلقى صدى إيجابيًا لدى بعض الأطراف الحاكمة التي بدأت منذ الآن الإعداد لربح معارك الموجة القادمة والتي لا مهرب منها من أجل الإصلاح السياسي الذي لا ينفصل عن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وهي وإن لم تشارك في تغذيته فإنها تنفخ حتمًا في ناره كي تُرهب الطبقات الوسطى وتُظهر لها أن طريق التحوّل الديمقراطي الذي تُنادى به لن يقود إلى تعظيم مشاركتها في السلطة، وإنما إلى سيطرة الأجنحة المتطرفة من المعارضة الاجتماعية على الدولة وتدمير الأسس المادية التي يقوم عليها وجود هذه الطبقات نفسها.

وعلى صعيد ثانٍ، تقوم أجهزة الإعلام الأجنبية والمحلية بحملة شاملة من أجل تشكيك العرب في المعركة الأولى لتزرع في ذهن العربي، مهما كانت طبقته وثقافته وميوله، فكرة أن السبب في ما آل إليه الوضع هو ثقافة العرب أنفسهم أو دينهم أو تكوينهم القبلي والعائلي والعشائري الثابت.

وفي هذه الحالة لن يعود أمام العربي إلا الاختيار بين الديمقراطية، وشرطها الخروج من ذاته، أو القبول بالوضع القائم كما هو، والبقاء أسير العقليات والبنيات والأحوال السائدة التي لا تنافي الديمقراطية فحسب وإنما تقضى أو تكاد تقضي على معنى الإنسانية فيه.

أما الأطراف الأكثر اعتدالاً في هذه النخب الحاكمة والتي يصعب عليها طرح الموضوع على أساس معادلة المقايضة بين الذات والحرية، وهي مقايضة فاسدة لأن فاقد الذات لا يُمكن أن يكون حرًا على حال، فإنها تتخندق وراء نظرية عدم نضوج المجتمع سياسيًا واقتصاديًا للدخول في نظام الحرية والتصرف حسب مبادئ المسؤولية الوطنية.

والنتيجة التي يريد أن يخلص إليها هذا الخطاب هي أن السلطات المستبدة ليست هي المسؤولة عن إخفاق التحول الديمقراطي، ولا عن إيصال الوضع العربي إلى المأزق السياسي الراهن، بما في ذلك تدعيم العصبيات الطائفية والعشائرية والعلاقات الزبائنية والعائلية لتحقيق التوازنات الداخلية الضرورية لاستقرار سلطة لا سياسية ولا إنسانية سادت في العقدين الماضيين، وإنما المسؤول عن الأوضاع هي البنيات الاجتماعية والعقليات التاريخية والثقافات والأديان، أي هو المجتمع كله من دون تحديد. وبدل أن تحاسب السلطات الحاكمة والحزبية الملتفة حولها على إخفاقها في بلورة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الانتقال السلمي والتدريجي نحو الديمقراطية وتجاوز عيوب البنيات الاجتماعية ومعالجتها، تجعل من إخفاقها ذاته برهانًا على خطأ المنادين بالإصلاحات الاجتماعية والديمقراطية. وهكذا لا يصبح أنصار الاستبداد هم الذين على صواب فقط، ولكن تتحوّل الوصاية على المجتمع من قِبل نخبة "قومية" أو علمانية إلى رسالة تاريخية وطنية.

وليس من الصعب إدراك أن هدف هذا المنطق هو الالتفاف على المطلب الديمقراطي، وما يتضمنه من مطالب اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، ومن وراء ذلك تجديد عقيدة السلطة الاستبدادية والتعسفية التقليدية، أي استبعاد أي تغيير.

وليس من الصحيح أن النخب الحاكمة الاستبدادية سوف تستفيد من التحذير الشعبي ودرس العنف الحالي حتى تغيّر من سياستها بصورة جدّية، كما ليس من الصحيح أنه ليس من الممكن التقدم منذ الآن على طريق الديمقراطية ولابد من انتظار نضوج الظروف الموضوعية. ذلك أن هذه النخب سوف تفقد بسرعة حافز التعديل في سياستها، والإصلاح السطحي الذي بدأت التفكير فيه لمواجهة الأوضاع المتفجرة والخطيرة منذ اللحظة التي ستنجح فيها في تدمير قوى المعارضة وإعادة سيطرتها المطلقة على المجتمع، وهذا أمر أصبح مستحيل المنال على كل حال. ثم إن الديمقراطية ليست ثمرة تُقطف أو نظامًا جاهزًا يُقام في لحظة يحددها حاسب اليكتروني. إنها معركة اجتماعية وسياسية طويلة ومستمرة لا تنتهي ولن تنتهي، تواكب تطور المجتمعات وتتقدم مفاهيمها ونظمها مع تقدمها. فبالرغم من أن الديمقراطية أصبحت راسخة الجذور في الدول الصناعية الغربية التي تعيش تجربتها منذ عدة قرون، لم ينته النقاش فيها والحوار حولها، ولا تزال الأحزاب تتنافس على تعميق مدلولاتها وقيمها ونظمها. ولكل مجتمع - حسب مستوى نضجه ونضج قواه السياسية الاجتماعية وتوازناته - مطاليبه الديمقراطية ومستوى المشاركة الشعبية الضرورية لتطوير نفسه، ودرجة التمتع بالحريات الفكرية والتنظيمية الجماعية والفردية التي لم يعد هناك اليوم إمكانية بناء مجتمعات سياسية ومدنية بالمعنى الحقيقي للكلمة من دونها. إن مفهوم الديمقراطية قد ارتبط بمفهوم المواطن، وبناء المواطنية، ولا جماعة وطنية من دون مواطنية، ولا مواطنية من دون حرية ومسؤولية جماعية. وفي غياب هذه العوامل المترابطة معًا تكمن أزمة التشكيلة الوطنية العربية جميعها، وفي كل مكان.

لا ينبغي أن نعتقد إذن أنه من الممكن توليد الديمقراطية في أنبوب اختبار، وتحت مراقبة الخبراء والعلماء والحكماء. إن التحوّل نحو الديمقراطية يُشكّل في كل المجتمعات، ومهما كانت ثقافتها ودرجة نموها، مغامرة تاريخية، أي عملية ذات مخاطر على المجتمع والدولة، ولكنها مخاطر مقبولة بالمقارنة مع الفوائد المنتظرة منها. بل إن ظهور هذه الفوائد، وفي مقدمتها الشعور الحقيقي بالكرامة والحرية، هو العنصر الأساسي الذي يراهن عليه الديمقراطيون لتنمية روح المسؤولية والالتزام بالمصالح الوطنية من أجل مواجهة هذه المخاطر والحدّ منها.

والسبب في أن الديمقراطية ترتبط بقبول حدٍّ أكبر من المخاطر هو أنها - بعكس النظام المطلق - لا تعني شيئًا آخر سوى إطلاق الصراع الفكري والسياسي والاجتماعي بصورة حرّة، وجعل نتائج هذا الصراع الحرّ القاعدة وبالتالي الشرعية لإعادة تكوين التوازنات الاجتماعية، توازنات المصالح والقوى والأفكار. فالصراع فيها شرط لإعادة توزيع القوى والسلطات، وللوصول إلى السلام الأهلي والتسوية المطلوبة لكل سياسة، ولا يمكن أن تولد من توازنات مفروضة مسبقًا من دون أن تفقد مبرر وجودها نفسه. والمهم في الأمر هو ضبط هذا الصراع، أي إيجاد الصيغ القانونية، وليس العسكرية، والتوازنات السياسية من تحالفات وتآلفات، والكشف عن القواسم المشتركة الفكرية والعقائدية والاجتماعية التي تسمح بأن ينتهي هذا الصراع الذي تفتحه لا محالة الديمقراطية ويُشكّل جوهرها، إلى نتائج إيجابية، أي إلى تسوية يُعبّر عنها في صورة إفراز أغلبية سياسية أو حكومة وحدة وطنية.

وليس هناك ما يمنع الخائفين على الاستقرار من بلورة قانون انتخابي يدعِّم من فرص نشوء أغلبية سياسية قوية كما هي الحال في النظام الفرنسي مثلاً، وهو الذي يرفع عمليًا عدد نواب الحزب الغالب إلى أكثر من الضعف. وليس هناك ما يمنع من إبداع صيغ أخرى يقوم فيها بناء التوازن النهائي على الجمع بين الأغلبية السياسية النابعة من الصراع السياسي المباشر، وتلك المعبرّة عن المصالح الاجتماعية المستقلة، كأن يكون مثلاً للنقابات عدد معين من الممثلين في المجلس، أو أن يعدِّل وجود مجلس شيوخ من وزن المجلس النيابي، وكلها صيغ أولية تجريبية خاضعة لا محالة للتغيير وتحتاج باستمرار إلى التطوير مع تطور المشاركة الشعبية وتبدُّل روح المطالب الاجتماعية التي ينبغي على النظام الديمقراطي أن يردّ عليها. المهم هو أن نبدأ في وضع الإطار السياسي المبدئي الذي سوف نراكم فيه ونقوم بإصلاحه مع الزمن، وبحيث يصبح الإصلاح هو هدف الصراع ومحور النزاع الاجتماعي وليس كما هي عليه الحال الآن تدمير النظام أو الثورة عليه. وفي هذا الدفع في اتجاه العمل الإيجابي يمكن تحويل الصراع نفسه إلى وسيلة للتجديد والتطوير، وفيه أيضًا يكمن المكسب الأول للديمقراطية، أعني تجنب الحروب الأهلية وما تجرّه من دمار شامل على البلاد والاقتصاد.

إن نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة أسهل بالنسبة للحاكم وللطبقات السائدة من دون شك من نظام الديمقراطية؛ فهو يغلق الطريق على أي نقاش أو صراع أو تنافس، ويفرض مناخًا من الاستقرار والأمن الثابتين. ويمكن لهذا الخيار أن ينجح لبعض الوقت عن طريق تأمين وسائل قوية كافية للسيطرة والمراقبة والقمع. لكن هذا التجميد ليس ممكنًا للأبد، وليس ممكنًا بالوسائل نفسها؛ إن الصراع لابد أن ينفجر وهو ينفجر، اليوم في المجتمعات العربية كما لم يحصل في أي حقبة من قبل. وأهمية الديمقراطية نابعة بالضبط من أنها تقدم الإطار الممكن لمعالجة النزاعات الاجتماعية معالجة سياسية، أي لتقديم الإطار القانوني المناسب لضبطها وفتح القنوات الشرعية الضرورية لتصريفها، وبالتالي لبناء الاستقرار والأمن الأهلي وضمان استمرارهما.

ويبدو لي أن رجال النخب العربية، الحاكمة والمعارضة معًا، لم يدركوا بعدُ ما طرأ على المجتمعات العربية من تبدلات في البنى والعقلية والنفسية تجعل منها مادة ملتهبة قابلة للاشتعال والدخول في دوامة العنف والحروب الأهلية التدميرية في أي وقت. فهم لا يزالون يتصرفون في مشاعرهم العميقة كما لو أن عصبية الجماعة التقليدية، واستقرارها وركودها، تلك العصبية التي كانت تجعل من الثورة أو الفتنة أو التمرد عملاً من أعمال العصيان المرفوض والمنبوذ، هي التي لا تزال تتحكم بالموقف الفردي والعام. وهم يراهنون على تعبئة المخاوف التقليدية من الفوضى الاجتماعية والسياسية لوقف احتمال تجدّد الانتفاضات الشعبية الشاملة. إن فكرهم السياسي لا يزال ملغومًا بالخبرة التاريخية الماضية التي تنظر إلى المجتمعات كجماعات صلدة طائفية أو قبلية تتحرك بالمخاوف والشعارات والرموز ولا تدرك عمق الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الحديثة... وهم في ذلك مخطئون كل الخطأ.

إن المطالب التي تقف وراء المعارضة والثورة في المجتمعات العربية، مهما كانت المظاهر السطحية، مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية حديثة لا تختلف عن أي مطالب تطرحها الشعوب الأخرى المتقدمة وغير المتقدمة على نفسها ونخبها السياسية. والسبب في ذلك أن المصالح السائدة والمحركة فعلاً للنزاع هي مصالح حديثة أيضًا مرتبطة بقوى اجتماعية حديثة برجوازية وعمالية وفلاحية وحرفية وغيرها. ولا يمكن إيجاد التوازن بينها كما كان يحصل في نظام القرون الوسطى من خلال ما يقرره حسب مزاج الحاكم الفرد، الأب والسيد المطاع. وإذا كانت الديمقراطية قد تطوّرت في المجتمعات الحديثة الغربية فذلك لأنها كانت ضرورية للرد على هذا النوع نفسه من التطور الاجتماعي ومن توزيع المصالح والقوى الجديدة. أما ما يبدو على بعض المجتمعات العربية من سيطرة المافيات الخاصة التي تقوم باحتواء هذه المصالح الاجتماعية أو تحاول أن تقطع الطريق عليها وعلى سعيها للتعبير الواضح والصريح عن نفسها، فهو مظهر آخر من مظاهر فساد النظام الاستبدادي الراهن؛ إنه أحد منتجاته الرئيسية لا ثمرة لتطبيق الديمقراطية. وهو من مستلزمات الانفتاح الاقتصادي على السوق العالمية ولا يُعبِّر عن تطور نظام الحرية والمسؤولية والمكاشفة الشعبية. ومن المعروف أن المافيات لا تنمو إلا في الظل، ولا يمكن مقاومتها إلا بالسماح للمصالح الاجتماعية الحقيقية والشرعية في التعبير الفعلي والصريح عن نفسها. وليس من الغريب أن تكون هذه المافيات هي أكبر قوى معارضة للديمقراطية ولأي تحوّل ديمقراطي اليوم. إن وجودها لا يرتبط فقط بمنع المصالح الاجتماعية الشرعية من الإفصاح عن ذاتها فقط، ولكن بسيطرة أجهزة الدولة -التي تتلاعب بها وتستخدمها - على العملية الاقتصادية ذاتها.

ربما لا تكون الظروف الموضوعية، والمقصود هنا بالدرجة الأولى ظروف الأزمة الاقتصادية واستمرار التحديات القومية المتجسدة في الصراع العربي الإسرائيلي وتفاقُهم النزاعات العربية، مواتية تمامًا لإطلاق دينامية التحوّلات الديمقراطية النهائية، لكنها لا تمنع بالتأكيد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لبدء تفكيك نظام الاستبداد والعنف والسلطة المطلقة والتهميش الشعبي الكلي القائم. بل إن مواجهة الأزمة والحدّ من مخاطر هذه الظروف الموضوعية الصعبة تحتاج هي نفسها، وأكثر فأكثر، إلى تجاوز حدود الممارسة التقليدية للسلطة اللاشعبية، والعمل على بث روح جديدة في السياسة المحلية. ومن الأحق أن تقول إن السبب الرئيسي للنكسة التي نشهدها في الأقطار العربية في موضوع الديمقراطية هو إرادة الاحتفاظ بالامتيازات الكبرى التي تستدعي الإبقاء على سلطة مطلقة، لا تقبل الحساب ولا المسؤولية سواء من قِبل النخبة الضيقة الحاكمة أو من قِبل النخبة الوسيطة التي تحيط بها وتتلقى بعض فُتات موائدها.

وفي سياق هذه المقاومة المستمرة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي تبرز اليوم وتتبلور في أوساط القوى المعادية للديمقراطية ملامح خطاب القمع الذي لا يسعى إلى تبرير نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة - كما كانت عليه الحال في السابق - بقدر ما يعمل على تبرير القمع نفسه وسياسة التطرف والتهميش الاجتماعي، أي على بلورة نموذج عربي معدّل للفاشية الاجتماعية.

ويستقي هذا الخطاب عناصره من تسويد قيم الامتياز واحتقار الشعب والتراث والثقافة المحلية والماضي، وتمجيد الفطرية المتطرفة والاستعلائية التي تهدف إلى عزل كل قطر عمّا حوله أملاً في الحدّ من انتقال الخبرات الإيجابية من بلد إلى آخر، ورفض القبول بأي تنازل للأغلبية الشعبية.

ولأن من المستحيل إيجاد حجج منطقية وعقلانية وأخلاقية لمثل هذا الخطاب، فإن النخب الجديدة تهجر كليًّا تراث العقل والعقلانية والحداثة لتبنى عملها على تنمية الهواجس وتهييج المخاوف وتأجيج العواطف السلبية، الفردية والجمعية، القطرية والقومية والدينية. ومجموع هذه المواقف التهييجية والتأجيجية والمنطق الذي يحركها ويسيِّرها ويضفي عليها في نظر أصحابها الحدّ الأدنى من الاتساق، هو المضمون الحقيقي لهذا الخطاب الجديد. فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي بقيت في يد النظام التمييزي القائم لإعادة بناء العقيدة السياسية ولحم التآلف الاجتماعي والسياسي والثقافي السائد كبديل عن بعض العقائديات اليسارية المتراجعة أو التي فقدت صدقيتها وبعض عقائديات اليمين التي اندمجت اليوم كليًّا مع سياسات الدول الغربية والمؤسسات الدولية العالمية.

إن تنمية المخاوف وتضخيم المخاطر والتهويل والتحذير من الكوارث، قد أصبحت الأطروحات والأفكار الأساسية للنخب الاجتماعية العربية على اتساع الساحة الوطنية والدولية. إن منطق العقيدة الجديدة هو التالي: ليس من الممكن، بعد التضحية بنظام الحكم المطلق والتعسفي، لا بسبب رفض النخب الحاكمة فكرة الديمقراطية أو عدم الاعتراف بشرعيتها، ولكن بسبب الخوف على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وفي سبيل الحفاظ على القانون والنظام.

وإذا كان لابد من التعيير للتخفيف من هجومات الرأي العام الدولي والتأقلم مع المناخات العالمية، فمن الضروري أن يبقى التغيير المقصود في النطاق الشكلي والسطحي الذي لا يمسّ حقيقة السلطة...، أي أن لا يكون تغييرًا أساسيًا وعامًا، بل تغيير اقتصادي أو إداري محض. ويتضمن التغيير الاقتصادي تغيير قوانين الاستثمار (الانفتاح على السوق العالمية) وتغيير أسس توزيع المنافع المرتبطة بالدولة...، أي إعادة غربلة النخب الحاكمة وبما يسمح بإدخال أو إخراج عناصر وفئات جديدة منها. والواقع أن التحوّل السياسي المقترح هو ذاك الذي يرد على حاجات إعادة التحالف بين النخب المحلية والنظام العالمي الذي نجح في استتباعها من جديد بعد تلاشى قيم مرحلة التحرر والاستقلال الوطني وانتهائها. وهذا ما جعل هذه النخب تنظر إلى مسألة الديمقراطية على أنها بالدرجة الأولى مسألة التفاوض على تنازلات يفرضها الغرب، وهي مقدمة أساسًا له وليس للمجتمعات المحلية.

إن جوهر هذه العقيدة ومحرّكها الرئيسي ليس في الواقع إلا الخوف من المشاركة الديمقراطية وما تعنيه وتتضمنه من إعادة توزيع للسلطة والثروة الوطنية لغير صالح الطبقات المتنفذة والمستفيدة من نظام الاحتكار والدولة القهرية. وإذا كان معسكر الاستبداد يتظاهر أحيانًا بأنه لا يفعل ذلك إلا من قبيل الحرص على نجاح العملية الديمقراطية، فذلك من قبيل كسب الوقت. وليس هذا من الأمور الغريبة أو الشاذة في المعارك السياسية والاجتماعية والثقافية، ولكنه التكتيك الوحيد الممكن في ظروف افتقار الطبقة أو النخبة السائدة إلى عقيدة ذاتية مقبولة ومعترف بها.

وهكذا شهدنا في العقود الماضية كيف نجحت أحزاب سياسية قومية، فقدت سيطرتها على الموقف وانهارت عقيدتها الوحدوية، في ضرب الوحدة القومية باسم الوحدة الصحيحة، وشهدنا محاربة التعريب باسم التعريب السليم والمتدرج، ومحاربة الطبقات الشعبية باسم الاشتراكية، ومحاربة القضية الفلسطينية باسم فلسطين.

ولأن معركة الديمقراطية قد أصبحت معركة إصلاح النظام وليست معركة فريق اجتماعي أو تعبيرًا عن مصالحه، ولأن مستقبل المجتمعات العربية يتوقف على قدرتها على إيجاد الإطار القانوني والسلمي لامتصاص التوترات والتناقضات الاجتماعية المتفاقمة وخلق القنوات التي تسمح بتحويل الصراع من صراع تدميري وتخريبي إلى صراع سياسي بنّاء... صار التفكير في طبيعة الأوضاع السياسية القائمة وأسباب انسدادها ومقاومتها لكل تغيير، والبحث عن وسائل تطوير الحركة الديمقراطية من حيث هي فكرة ومن حيث هي ممارسة سياسية ومن حيث هي نظام محتمل، أقول أصبحت شرطًا لإعادة بناء الحركة الاجتماعية وتأسيس مفهوم الوطنية ذاته.

فإذا لم ننجح في فهم كل هذه المشكلات وأخفقنا مرة ثانية في عملية التحول والانتقال السياسي نحو أنظمة مقبولة من قِبل الرأي العام وتتمتع بالحد الأدنى من الشرعية، سوف نخسر لا محالة معركة الإصلاح الاقتصادي والاستقلال الثقافي والنفسي، وسوف ندخل في حروب أهلية تتجاوز بكثيرٍ في آثارها وعواقبها آثار الحركات الإرهابية التي نجمت عن إجهاض المحاولة الأولى لهذا الإنجاز التاريخي المطلوب والمنتظر. ولابد من أجل تجنب ذلك من فتح النقاش الواسع في جميع الملفات والقضايا العالقة، وعدم تجاهل أي عنصر فيها، بما في ذلك التحفّظات والاعتراضات التي يثيرها تيار العداء أو الخوف من الديمقراطية بمن يضمّه من قادة ومسؤولين ومثقفين سواء أكان دافعه في ذلك عن مصالح جزئية أو الحرص على نجاح نظام الديمقراطية ذاته وضمان قيامه واستقراره في المستقبل... بالرغم من أنه لم يحدد هو نفسه متى تبدأ إقامته ولا يقدم أي رؤية للوسائل والمناهج التي يريد أن يتّبعها لتحقيق شروط قيامه.

فليس من الممكن بناء حركة ديمقراطية حقيقية من دون توضيح الأفكار وتحديد المفاهيم وتعيين المشكلات ودراسة الوقائع. وليس من الممكن الوصول إلى إجماع وطني حول صيغة الديمقراطية والتنظيم السياسي من دون طرح هذه المفاهيم والدراسات والأفكار للنقاشات المعمّقه. وليس من الممكن كذلك بلورة استراتيجية عربية فعّالة وعقلانية لتعزيز المسار الديمقراطي على المستويين القطري والقومي من دون حوار وطني دائم ومستمر.